Nell’occhio del labirinto – Recensione Teatro

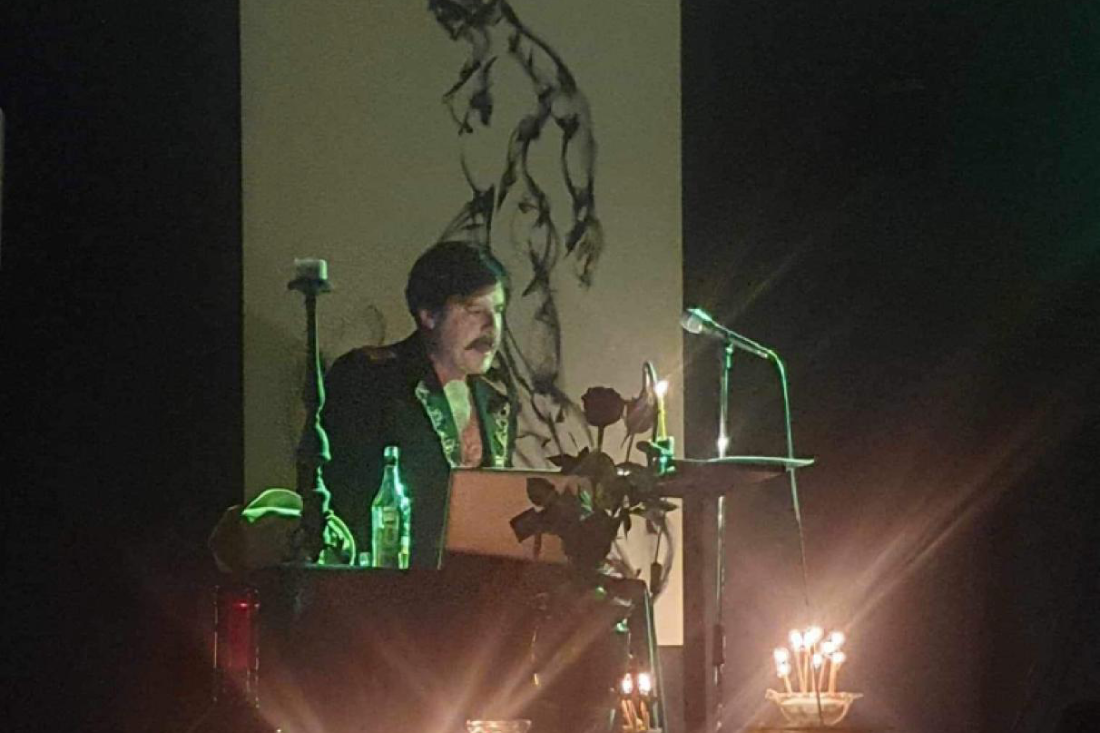

Nell’ambito della rassegna del Parco della Chiesa Rossa, curata da ATIR, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Nell’occhio del labirinto. Il testo è firmato e diretto da Chicco Dossi, ed è interpretato da Simone Tudda.

Qualcuno doveva aver calunniato Enzo Tortora, perché, senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato. Ci vogliono le parole di Kafka, per descrivere tutta l’assurdità della vicenda giudiziaria subita da Tortora. L’interprete, Simone Tudda, si veste in scena, con un completo tristemente elegante, da malinconico travet; il viso, pallido e asciutto, raccoglie, in una ideale sovraimpressione, quello di Kafka e quello di Anthony Perkins, nel Processo di Orson Welles. L’attore, inoltre, porta con sé, come preziosissimo dono alla platea, una sorta di calma zen, di solenne rosario di parole, che si fanno racconto, e odorano ancora del mythos. Ecco il primo merito – che va tributato anche all’autore e regista, Chicco Dossi – di questo lavoro: riportare tutta l’antica potenza del racconto aedico, della parola, che, necessariamente, per danzare come e con Dioniso sul palcoscenico, deve scrollarsi di dosso il vestito, impediente e burocratico, del Logos.

Alla Diva non si chiede più di cantare l’ira funesta del pelide Achille: piuttosto lo sconcerto, la resistenza morale e umana di un uomo per bene, che ha contribuito a scrivere la storia della televisione nel nostro Paese. Un uomo che è passato, nella sua esperienza curriculare, dal teatro, e si sente. Il protagonista ritrova, con l’esattezza di datazione di un carbonio 14 psichico, tutto il bel esprit di questo personaggio, che avrebbe tolto la noia anche alla paludata nobiltà di Versailles. Lentus in umbra, ma anche sotto la luce dei riflettori televisivi, ci viene raccontato come un Cartesio intento a riscrivere la sua massima filosofica, trasformandola nel seguente modo: “sono ironico, dunque sono, dunque siamo”. E’ talmente lieve il suo dire, e, insieme, quello dell’attore, che verrebbe voglia di tenerli come un palloncino, o come certi personaggi di Chagall, desiderosi di perdersi nel cielo.

Ma, per citare Mina, l’interprete, al momento giusto, sa diventare un altro: sa esprimere tutta l’energia etica, la parola indignata di un uomo che cercava giustizia, ma, per lungo tempo, ha trovato la legge. Signore e signori, questo, da più di 25 secoli, è il meccanismo della tragedia. Il passaggio dello Stige dalla buona alla cattiva sorte, il gioco crudele che, ormai, non si può più attribuire all’immagine di antiche divinità. La calunnia sottesa nella vicenda ha spiegazioni molto più prosaiche, e il popolo, scontento del panem, e vagamente annoiato dai circenses televisivi, desidera ardentemente che sia sbattuto il mostro in prima pagina. Il rito antico, pagano, talmente potente da aver attraversato i secoli e i millenni, e ricordato cupamente da Craxi nel famoso discorso in Parlamento, ossia quello del capro espiatorio, si rinnova, terribile e fatale, nella storia di Tortora. Ogni fonema dell’attore risuona lacerato, struggente, vero, verso la platea.

Questo è il canto di libertà di un Prometeo mediatico, cui il vespaio dei colpevolisti ha beccato il fegato infinite volte. Quanto sa di sale questa vicenda di erbe amare, anzi, amarissime. E c’è pure il risvolto grottesco dei pentiti camorristi, di tutti quelli pronti ad appendere il cartello della colpa proprio al collo di chi non ti aspetteresti, perché l’effetto sia ancora più impattante sull’opinione pubblica. Se kafkiano è l’inizio, il prosieguo della vicenda è di ben altra natura. Diventa resistenza morale, titanismo esistenziale, riscatto dell’eroe tragico che, nel limite della propria umanità, trova un potere incomprensibile, invidiato dagli dei. A ben vedere, dunque, c’è un altro grandissimo merito, che è necessario attribuire a questo lavoro teatrale: quello di aver mostrato come il terribile accadimento non si sia limitato a trasformare l’uomo Enzo Tortora, ma gli abbia permesso di maturare un alto grado di consapevolezza, l’entelecheia aristotelica, una causa finale della sua esistenza.

La battaglia politica e mediatica combattuta da Tortora abbraccia idealmente qualunque everyman , qualunque personaggio kafkiano della contemporaneità, vittima dell’ennesimo errore giudiziario. L’apice di tutto questo lo si ritrova nel famoso discorso fatto da Tortora durante il processo, di fronte ai giudici. Non poteva mancare in questa pièce, e non poteva che esserne il momento apicale, lo zenith della tensione drammaturgica. Si azzera la distanza tra l’Areopago e l’aula del tribunale, e Tortora non si limita a diventare Socrate, sarebbe un’espressione troppo riduttiva. Lo incarna, lo è da sempre; e quelle parole sono eterne, e, proprio per questo, universali. Necessarie, tragiche, potentemente liriche. Chi passa attraverso la cognizione della verità, come lui, con sofferenza, e con grandissimo travaglio, smette i panni del personaggio umano chiuso in due date: piuttosto, non scomparirà mai, né mai è apparso. Ha in sé non l’ipoteca, ma la certezza del senza tempo, della giustizia che fa tremare, con il suo orizzonte di universalità. Quello che Simone Tudda riesce a rendere, evocando la grammatica cinematografica, è il piano reazione dei giudici, il silenzio, pudico e imbarazzato, di chi può solo abbassare gli occhi, di fronte al sacrosanto cri de guerre della verità. Questo è il riuscitissimo miracolo di certi istanti teatrali dove tutto, ma proprio tutto, si incastra perfettamente: anche, e soprattutto, i silenzi. Il corpo della voce attraversa questi silenzi, e li fa vibrare attraverso un’energia sottile, impalpabile, diciamo pure: magnetica, come magnetici sono i suoi sguardi. L’attore è, per tutto lo spettacolo, un ipnotico impasto di parole e corpo, di presenza scenica e materia fonetica. Nella sua fisicità ci sono le scenografie di Serlio. Quasi si fa fatica a discernere dove finisca la carne, e inizi il verbo. Come officiante di questo sempiterno rito, dimostra quanto il teatro sia non orfano di divinità, ma, piuttosto, pieno di una elevata, poetica, sovrumana umanità.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri, che troverete nella sezione teatro, e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate, inoltre, di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.